いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定から新規加算として排泄に関する加算が創設されました。

令和3年度の介護報酬改定では排せつ状態の改善(アウトカム)について評価区分が異なるようになっています。

って事で今回は、『【令和3年度】排泄支援の取り組みを評価! 排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の背景と詳しい算定要件とQ&A』について話したいと思います。

▼目次▼

目次

1.背景

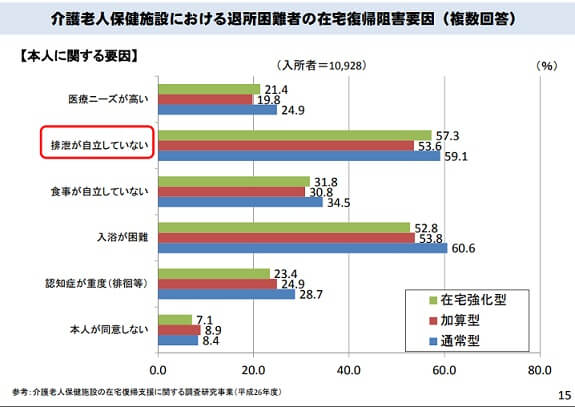

入所者が在宅復帰を目指す際に、家族にとって一番の問題点があります。

それは排泄に関することであり、排泄が自立していないことで在宅復帰が困難になっていることが多いようです。

そのため国としては排泄支援に取り組み、在宅復帰が可能になるよう排泄にアプローチした施設にはインセンティブを与えるような仕組みを作りました。

それが『排せつ支援加算』です。

令和3年度の介護報酬改定では

- 全ての入所者等に対して定期的な評価の実施を求める

- 6か月以降も継続して算定可能

- 排せつ支援の取り組みへの評価と、排せつ状態の改善を評価

- LIFEへのデータ提出とフィードバック活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図る

またPスケの見解ですが、ゆくゆくはおむつ代を施設サービス費から外して給付費用を下げ、在宅復帰が容易に可能となる様、創設したのではと考えられます。

2.排泄介助量軽減に取り組むプロセスを評価

平成30年度の介護報酬改定では通常の介護を行って、さらに特別な支援を行い排泄に関する介助量が軽減出来る見込みがある入所者が対象でした。

しかし令和3年度の介護報酬改定から

継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合に算定可能となりました。

ということはすべての入所者が対象となります。

3.排せつ支援の取り組みだけでも加算取得可能となった

平成30年度の介護報酬改定では、この排せつ支援加算いくらスタッフの介助頻度を増やしてトイレに行ける回数が増えたとしても加算取得できませんでした。

しかし令和3年度の介護報酬改定からは排せつ支援加算(Ⅰ)のように、事業所ごとに排せつ支援を評価するようになった為算定はしやすくなっています。

4.単位数

排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は各種の施設系サービスで算定可能です。

- 介護老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 介護療養型医療施設

- 地域密着型介護老人福祉施設

- 介護医療院

- 看護小規模多機能型居宅介護

令和3年度の介護報酬改定から『看護小規模多機能型居宅介護』で算定可能となっています。

この排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の点数は以下のようになっています。

| 単位数 | |

| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 |

| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 |

| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 |

| 排せつ支援加算(Ⅳ) | 100単位/月 |

排泄支援を開始した月から算定可能で、この排せつ支援加算は起算日から6月以内しか算定できません。

※(6か月以降も算定できるようになりました。)

また入所期間中に一度加算を取得した場合、同じ入所期間中は取得出来ないといったルールがあります。

↑上記のルールも無くなったようです。

5.算定要件

排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の算定要件は以下のようになります。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該 基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位引用:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)を一部改編

この排せつ支援加算はPDCAサイクル(Plan,Do,Check,Action)を行い、特別な支援を行うことで、施設入所時と比べ排せつの状態が改善することを評価しています。

施設入所時に尿意便意を訴えることが出来ても職員都合で介助できずオムツになった場合、支援を行って排せつ改善が行われても加算対象となりません。

この算定要件を1つずつ紐解いていきたいと思います。

5.1.排せつ支援加算(Ⅰ)

5.1.1対象者は?

排せつ支援加算(Ⅰ)は入所者全員が加算対象となっています。

しかし排せつ支援加算(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定する場合、排尿・排便の改善とオムツ外しが関わってくるので当てはまる方は(Ⅰ)と同時に算定できません。

利用者全員評価を行い対応していきます。

5.1.2評価(Check)&LIFEへ提出

排せつ支援加算(Ⅰ)では利用者全員を定期的に評価をする必要があります。

評価は

医師

又は

医師と連携した看護師

が行うこととされており

評価の頻度として少なくとも6月に1回必要となっています。

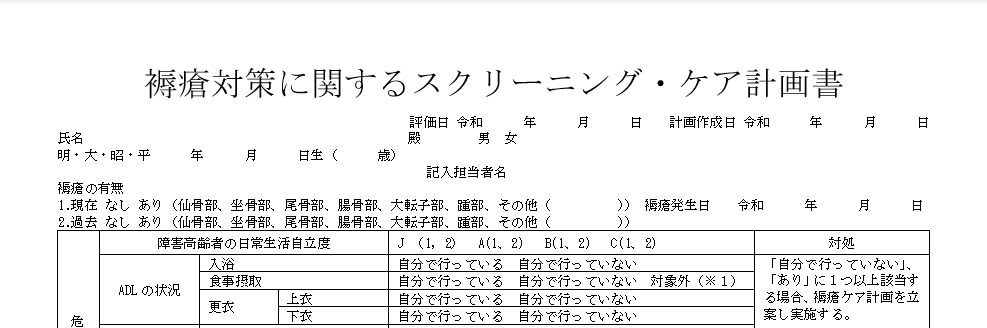

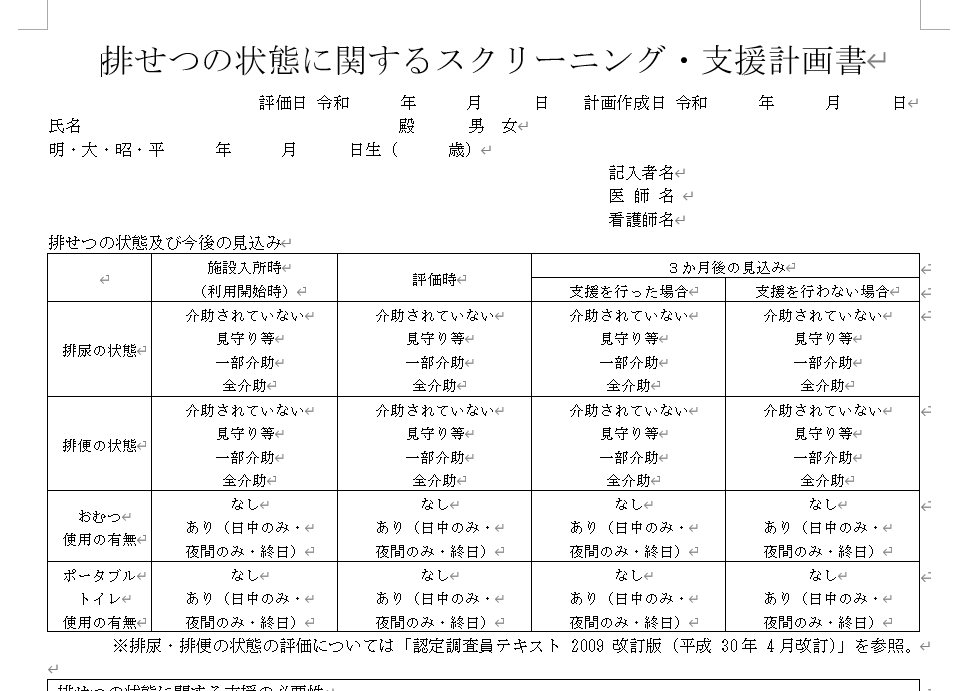

評価用紙は

を使用して特別な支援を行い3か月後の見込みについて実施します。

開始の際の評価を医師と連携した看護師が行った際は、その内容を支援の開始前に医師へ報告します。

その際に入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合は医師へ相談することとなってます。

この支援前の報告や利用者の勘案などはケース記録などに記載しておくといいかもしれません。

評価開始時は

施設入所又は利用開始時

とされており、評価結果等の情報を厚生労働省(LIFE)に提出し、必要な情報を活用し支援の実施に反映・活用していきます。

排せつ支援加算の施設入所時の評価は

- 都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者は

当該者の施設入所時の評価

- 届出の日の属する月の前月以前からすでに入所している方(既入所者)は

介護記録等に基づき、施設入所時における評価

で行います。

排泄支援評価の書き方は以下のページにまとめてありますので、ご覧ください。

5.1.2.1.LIFE提出方法

LIFEへの提出方法として以下の要件があります。

(1)提出頻度

利用者ごとに以下のア~ウの要件に沿って翌月10日までに提出する必要があります。

イ. 加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等は、当該サービスの利用を開始した日の属する月

ウ. 排せつ支援と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)

なお、情報を提出すべき月に情報の提出を行えない事実が生じた場合。

直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければなりません。

また事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間は、利用者全員について排せつ支援加算を算定できません。

(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができない。)

⑵ 提出情報

LIFEへの提出情報については以下の内容が当てはまります。

ア. 事業所・施設における利用者等全員に、

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6

又は

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6

の「評価日」、「計画作成日」、「排せつの状態及び今後の見込み」、「排せつの状態に関する支援の必要性」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出しなければなりません。

イ. 提出情報について

利用者等ごとに、以下の時点における情報を提出していきます。

- 上記⑴提出頻度アに係る提出情報は、介護記録等に基づいて利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時における情報

- ⑴提出頻度イに係る提出情報は、サービスの利用開始時における情報

- ⑴提出頻度ウに係る提出情報は、当該評価時における情報

(3)令和3年度猶予期間について

排せつ支援加算では令和3年度について、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情が事業所・施設にあると思います。

その為、令和3年度は規定にかかわらず、一定の経過措置期間を設けることとなっています。

具体的には、

- 令和4年4月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設ける

- 当該猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定する

上記の内容を満たすと猶予措置の適用を受け、排せつ支援加算を算定できます。

ただし猶予期間終了後、情報提出を行うに当たって、

- ⑴に規定する時点における情報の提出が必要。

- 猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴の規定に従い提出することが望ましい。

とされています。

なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した排せつ支援加算については、遡り過誤請求を行わなければなりません。

LIFEへの提出方法の詳細は以下のサイトに記載してあります。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について

5.1.3支援計画の作成(Plan)&実施(Do)

上記の評価の結果、

- 排泄に介護を要する利用者

- 適切な対応で要介護状態の軽減が見込まれる利用者

の両方を満たしているものに

- 医師

- 看護師

- 介護支援専門員

- その他

が挙動して排せつ支援計画を作成、支援を継続して実施する必要があります。

排泄支援計画の書き方は以下のページに書いてありますので、ご覧ください。

排泄に介助を要する入所者とは?

上記の『支援計画の作成(Plan)&実施(Do)』に記載されている『排泄動作に介助を要する入所者』とは『認定調査員テキスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)』を基に評価を行います。

まず排泄動作とは以下の事を指します。

排尿の場合

- 『排尿動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿)』

- 『陰部の清拭』

- 『トイレの水洗』

- 『トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除』

- 『オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換』

- 『抜去したカテーテルの後始末』

排便の場合

- 『排便動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排便)』

- 『肛門の清拭』

- 『トイレの水洗』

- 『トイレやポータブルトイレ、排便器等の排便後の掃除』

- 『オムツ、リハビリパンツの交換』

- 『ストーマ(人工肛門)袋の準備、交換、後始末』

となっています。

これらの排尿、排泄の状態が

一部介助 or 全介助と評価される利用者

又は

オムツを使用している利用者

を指します。

適切な対応で要介護状態の軽減が見込まれる利用者とは?

排せつ支援加算(Ⅰ)の項目の中に『適切な対応で要介護状態の軽減が見込まれる利用者』とあります。

これはどのような状態かと言うと

特別な支援を行わなかった場合に、排尿もしくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が変わらないか低下となることが見込まれる利用者。

この利用者に適切な対応を行った場合、

排尿または排便の状態の少なくとも一方が改善

or

おむつ使用ありから使用なしに改善すること

or

排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、おむつ使用ありから使用なしに改善する

などが見込まれる利用者のことをいいます。

5.1.4支援計画の見直し(Action)

排せつ支援加算(Ⅰ)の支援計画の見直しとして

少なくても3月に1回

利用者ごとに見直していることが必要です。

具体的な支援計画見直しの判断基準として以下のものがあります。

- 排せつ支援計画の変更の必要性

- 関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等

これら上記の内容があった場合は直ちに変更する必要があります。

支援計画を見直した際はLIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用していきます。

5.2.排せつ支援加算(Ⅱ)

排せつ支援加算(Ⅱ)では上記の排せつ支援加算(Ⅰ)の5.1.1~5.1.4を満たし、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

5.2.1排尿 or 排便の改善

排せつ支援加算(Ⅰ)の5.1.1で行った評価の結果。

要介護状態の軽減が見込まれる者に

施設入所時 or 利用開始時と比べて

排尿 又は 排便の状態が

少なくとも一方が改善、

両方とも悪化していない場合算定可能です。

5.2.2おむつを使用しない

排せつ支援加算(Ⅰ)の5.1.1で行った評価の結果。

施設入所時又は利用開始時に

おむつを使用し要介護状態の軽減が見込まれる者について

おむつを使用しなくなった

場合算定要件を満たします。

5.3.排せつ支援加算(Ⅲ)

排せつ支援加算(Ⅲ)の算定要件は

5.1.排せつ支援加算(Ⅰ)

と

5.2.排せつ支援加算(Ⅱ)の5.2.1と5.2.2

の全て満たす必要があります。

5.4.排せつ支援加算(Ⅳ)

排せつ支援加算(Ⅳ)は2021年3月末までに以前の『排せつ支援加算』を算定していた事業所のみの経過措置として算定可能となっています。

算定要件は以前と同じです。

①排せつ介護を要する利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて

医師 又は 医師と連携した看護師

が入所時に評価し、6か月に1回以上評価を行う。

②排せつ支援加算(Ⅰ)の5.1.2と5.1.3の条件を満たす。

ただし同一入所期間中に排せつ支援加算を算定していた場合は算定できません。

詳細は以下のサイトに記載されています。

- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抄)

- 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)

ちなみにこの排せつ支援加算(Ⅳ)は2022年3月末まで算定可能です。

6.排せつ支援計画書の共同作成

排せつ支援計画書は各学会から発表されているガイドライン等を参考に支援計画を作成していきます。

EBMに基づく尿失禁診療ガイドライン(編集:泌尿器科領域の治療標準化に関する研究班)

共同作成の構成員は

- 医師又は看護師

- 介護支援専門員

- 入所者の状態を把握している介護職員

また以下の職種は薬剤や、食生活・生活動作等の状況に応じて共同作成者に加えます。

- 薬剤師

- 管理栄養士

- セラピスト(PT、OT、ST)など

計画作成に当たっては、委員会や会議等を開催して作成を行えばいいと思います。

またその共同作成を行った際は会議録や記録の記載等を行うことが良いと考えます。

ちなみに、褥瘡ケア計画書と同じでこれまで施設で使用されていた施設サービス計画書等に別紙様式6(排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書) の内容が判断できる項目が網羅されていれば、代用は可能です。

その際は下線または枠で囲むなど他の記載と区別できるようにしておきます。

6.1要因分析とアプローチ方法

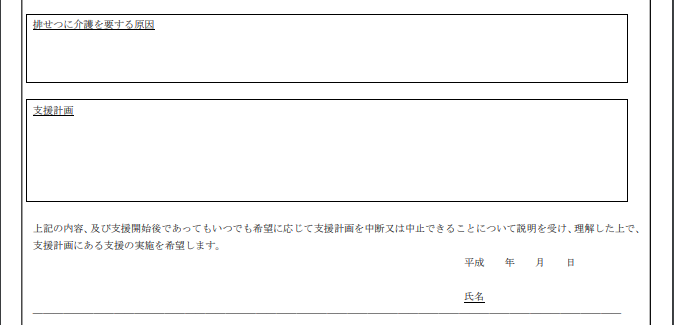

排せつ支援計画書を作成するにあたり、要因分析と支援計画を行う必要があります。

簡単に書きだすと

要因

- 病態(切迫性?腹圧性?溢流性?・・・)

- 症状

- 排泄パターン

- 排泄動作

- 食事等

支援計画

- 排泄機能・排泄動作に対するリハビリ?

- 薬物治療?

- 食生活?

- 環境調整?など

上記以外にも様々な要因から個別性のある支援計画を立て、排泄に関する内容なので尊厳が確保できるようにする必要があります。

詳しくは以下の『迷わない!排せつ支援計画書の評価・書き方のポイント』にも書いてあるのでご覧ください。

7.入所者又は家族に説明及び同意

排せつ支援加算の取得にあたり、計画の作成に関与したスタッフが入所者や家族に排せつ支援計画書の説明と同意を行う必要があります。

説明内容として

- 排せつ状態

- 今後の見込み

- 支援の必要性

- 要因分析

- 支援計画の内容

があります。

これらの内容を家族に説明を理解した上で希望する場合に排せつ支援を行います。

また排泄支援を開始した後でも、入所者や家族から支援の中断を希望した時は中止が可能です。

排せつ支援の中断、中止できることも説明する必要があります。

8.算定終了後は排せつ支援計画書の記載と説明を

排せつ支援計画書に『加算終了時点の排せつに関する状態』と『総括』の欄があります。

排せつ支援加算の算定が終了した時に、この『加算終了時点の排せつに関する状態』と『総括』の欄を記載し、入所者や家族へ説明をしなければなりません。

※令和3年度の介護報酬改定により削除されました

9.Q&A

○ 排せつ支援加算(Ⅰ)について

問 101.排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。(答)排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、LIFEを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。

○ 排せつ支援加算(Ⅱ)・(Ⅲ)について

問 102.排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。(答)使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としている場合は、おむつに該当する。

問 103.排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。(答)おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。

問2 サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。(答)

・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、LIFEへの情報提出を行っていただくこととしている。

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算問 84 .排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成する際に参考にする、失禁に対するガイドラインに、以下のものは含まれるか。

・EBMに基づく尿失禁診療ガイドライン(平成 16 年 泌尿器科領域の治療標準化に関する研究班)

・男性下部尿路症状診療ガイドライン(平成 25 年 日本排尿機能学会)

・女性下部尿路症状診療ガイドライン(平成 25 年 日本排尿機能学会)

・便失禁診療ガイドライン(平成 29 年 日本大腸肛門病学会)(答)いずれも含まれる。

引用:30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」

問 85. 排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、

1)「支援を継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要があるのか。

2)支援を開始した日の属する月から起算して6月の期間が経過する前に、支援が終了することも想定されるか。その場合、加算の算定はいつまで可能か。

3)「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とは、入所中1月分しか当該加算を算定できないという意味ではなく、加算が算定できる6月の期間を経過する等によって加算の算定を終了した場合は、支援を継続したり、新たに支援計画を立てたりしても加算を算定することはできないという意味か。(答)

1)排せつに関して必要な支援が日常的に行われていれば、必ずしも毎日何らかの支援を行っていることを求めるものではない。

2)想定される。例えば、6月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を達成し、その後は支援なしでも維持できると判断された場合や、利用者の希望によって支援を中止した場合等で、日常的な支援が行われない月が発生した際には、当該の月以降、加算は算定できない。

3)貴見のとおりである。引用:30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」

問 14 「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が示した様式通りに記載する必要があるか。(答)「老企第 40 号平成 12 年 3 月 8 日厚生省老人保健福祉局企画課長通知」に記載の通り、厚生労働省が示した「褥瘡対策に関するケア計画書」、「排せつ支援計画書」はひな形であり、これまで施設で使用してきた施設サービス計画書等の様式にひな形同様の内容が判断できる項目が網羅されていれば、その様式を代用することができる。

7.詳細

今回はざっと排せつ支援加算に関する内容を通りましたが、詳細は以下の厚生労働省のサイトにも記載されています。

- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年度介護報酬改定)

- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)

- 別紙様式6(排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書)

- 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)

- 令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

8.最後に

平成30年度の介護報酬改定で様々な新規加算が創設され、令和3年度の介護報酬改定により、更に細分化され介護度が下がると評価されるようになりました。

加算の算定要件や支援計画をしっかり把握し、適切に加算を取得していきましょう。